- سارقُ أحلام الظهيرة.. حجراتُ التدريس

في القسم، حيث يجلس التلاميذ في مقاعدهم المتلاصقة، وينظرون إلى السبورة المملوءة بمعلوماتٍ تبدو نفيسة، لا تتوقف أصواتهم الصاخبة، المحاصَرة بعبارات النداء: تارةً «معلّمي»، وتارةً أخرى «أستاذ!». وغايتها لا تتجاوز تلك الوظائف التي يتقنها الطفل بشغف؛ الهروب من مقاعد الدراسة، أو الفرار نحو ساحةٍ مفتوحة على هواء الطبيعة، يبحث فيها عن متنفسٍ لأحلامه الصغيرة.

داخل «حجرات التدريس» ثمّة عالمٌ مركونٌ في زواياها، وآخر يملؤها حبًّا وتفانيًا، وما بينهما أصواتٌ هادئة، ووجوهٌ مبتسمة، وعقولٌ نضرة، وأيادٍ تتسابق للكتابة على لوح الحجرة المقدّس، حيث التاريخان الميلادي والهجري يسردان يوميات المتعلمين دون الحاجة إلى الاستماع المتكرر لقصص مختلفة. فالحياة هناك بالكاد تكون متشابهةً نوعًا ما، لكنها تأخذ نكهات الفرح والغضب، والمرح والتعب.

وهذا المقال تعبيرٌ عن تلك الحياة الآخذة في الاندثار، والتي تتلاشى ملامح إنسانيتها بفعل سياسات التشويه والتحامل الاجتماعي على الحياة المدرسية. إنها مسألة لا تنطوي على أزمةٍ اجتماعيةٍ أو سياسيةٍ بقدر ما تُجسِّد طبائع قاسية من الاستغلال المادي للإنسانية، داخل حجرةٍ كان دورها أن تمنح المتعلمين عالمًا خاصًا بهم، بدل أن تسرق أحلامهم الجميلة.

ما الذي جعل ما كان مقدسًا بالأمس مجرّد لوحٍ جافّ يختصر مسيرةً معرفيةً وقيميةً للمتمدرسين، في أنشطةٍ يراها المرافق التربوي وسيلةً أساسية لتحقيق الكفاءة الشاملة؟

اللوح المقدّس

بين أربعة جدران، وخزانةٍ تحمل كتبًا كثيرة، ومعلقاتٍ على جدرانٍ آخذة في الانحسار، وطاولاتٍ ومقاعدَ متناثرة، تشدّ من عبثها فوضى تجتاح المكان، حيث لا ينظر المتمدرسون إلى السبورة كلوحٍ مقدّس يختزل المعارف المتضاربة وعناوين الحياة المتناقضة.

إنها غرفةٌ اجتمعت فيها خلاصة الحياة النقية، وروعة ما أنتجته البشرية منذ نشأتها. فأن نكون داخلها ونحن أطفال، تأسرنا الألوان المتعددة، والأصوات المتداخلة، وشخصية المعلم المتقلبة بين الجدّ والمرح؛ فذلك عين الرضى عن حياةٍ نخشى أن تُسرق، أو أن تُختزل في عالمٍ صغير يشبهنا نوعًا ما.

في حجرة التدريس، الجميع يستقبل شيئًا معلّقًا على إحدى جدرانها، يتكلم ويُنصت، ولا يُحسن شيئًا سوى تدوين تلك المعارف والعلوم المتوارثة. وفيها لا يختصم التاريخان -الغربي والشرقي- حول أيّهما أولى بتصدّر السبورة، إذ كلاهما على نسقٍ واحد، وسطرٍ مستقيم، تتخلله أرقام بلونٍ أخضر يسرّ الناظرين.

إن ما تُقدّمه سبورةُ القسم -بوصفها أداةَ تواصلٍ فاعلة بين المعلم والمتعلمين- ليس حروفًا قائمة على نظامٍ تعليمي موجَّه وصارم فحسب، بل إن القيم التي تتوارى خلف عناوين مواضيعها تكاد تنعدم في زمنٍ تجتاح فيه المتمدرسين رغبةُ الحصول على العلامة الكاملة، أو التسابق نحو الخروج من حجرة التدريس، والتهافت المستمر على رفاهيةٍ مصطنعة، محشورةٍ في محفظةٍ مثقلةٍ بدواوين المتأخرين ومقارباتهم العقيمة.

فما الذي جعل ما كان مقدسًا بالأمس مجرّد لوحٍ جافّ يختصر مسيرةً معرفيةً وقيميةً للمتمدرسين، في أنشطةٍ يراها المرافق التربوي وسيلةً أساسية لتحقيق الكفاءة الشاملة؟

لقد أصبحت حجرات المعرفة معتقلاتٍ ناعمة، تُسرق فيها طموحات الطفل، ويُنكَّل فيها بمواهبه. وبين ساعات الجلوس المملة في المدرسة، والعودة إلى بيتٍ يفتقد أدنى مستويات الحوار والتواصل بين الأبناء، تُنهب أحلامنا في صمت، أمام أعيننا، ونحن غير واعين بخطورة ما يحدث لمجتمعٍ أشدّ ارتباكًا من جيلٍ زاد، يعيش اغترابًا طفوليًا عن المكان؛ حيث العائلة، والمدرسة، والوطن.

إن المقاربة المعرفية لأبنائنا لا ينبغي أن تُختزل في المناهج التعليمية والكفاءات الختامية، بوصفها محصلة للمعارف على اختلاف صنوفها؛ بل الواجب أن ننظر إلى المتمدرس باعتباره طفلًا، لا سلعةً يُراد تدويرها ضمن برامج آنية

معسكراتٌ ناعمة

بالإمكان إلقاء اللوم على النظام التعليمي الصارم، الذي يعيد إنتاج المجتمعات وفق سياساتٍ معيّنة، تغيب فيها «أنسنة التعليم» والسعي إلى تعزيز قيم الحرية والعدالة. إذ لا شيء يمنح تلك القيم فاعليتها، إلا الإيمان بأن الابتكار سبيل النجاة للحفاظ على القواعد الأساسية للمجتمع.

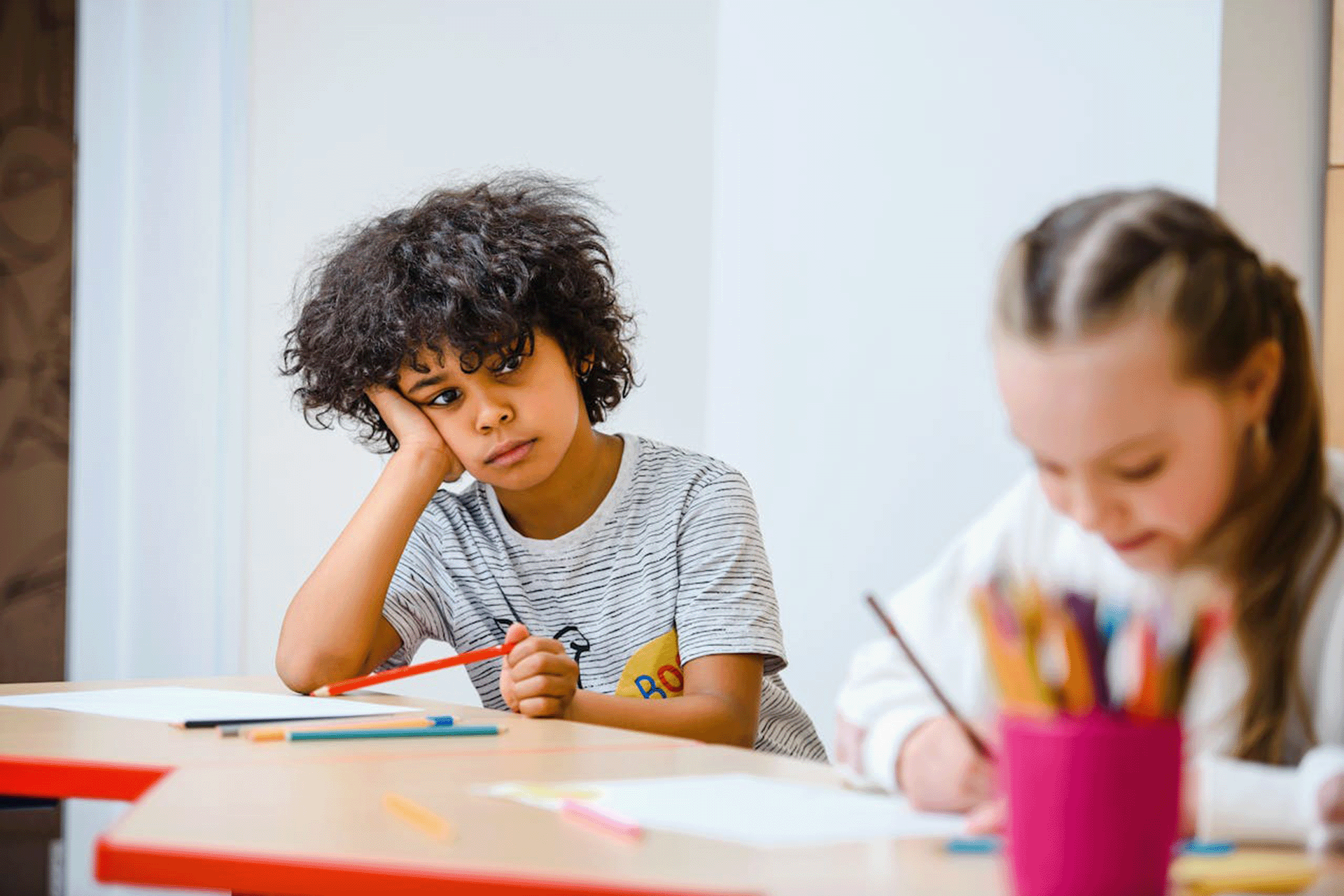

يحبّ الطفل الاستمتاع بوقته، والاحتفاظ بأشياء كثيرة ليست له إلا في مخيلته؛ فذكرياته مرتبطة بهواجسه أكثر من واقعه، وينظر إلى حجرة التدريس كأنها سجنٌ تُحبس فيه آماله ورغباته، ويُعزل فيه عن محيطه الذي يُفترض أن يكون امتدادًا لحياته المدرسية.

إنه يرى والديه، والساحة، والسبورة، والمعلم أعداءً يسعون لحرمانه من عيش طفولته السعيدة والبسيطة في معسكرٍ ناعم؛ لذلك يكافح محاولات تدجينه المستمرة. ويعود منبت هذا الاعتقاد إلى سرديات العائلة عن الجماعة التربوية، إلى جانب اللحظة الأولى لدخوله عالم التمدرس.

إن المقاربة المعرفية لأبنائنا لا ينبغي أن تُختزل في المناهج التعليمية والكفاءات الختامية، بوصفها محصلة للمعارف على اختلاف صنوفها؛ بل الواجب أن ننظر إلى المتمدرس باعتباره طفلًا، لا سلعةً يُراد تدويرها ضمن برامج آنية، سرعان ما يُنتقد بعضها ويُستبدل بأخرى.

افتقاد الجوانب الإبداعية والإنسانية لدى المتعلمين هو ما يشكل الانفلات الصامت حضاريًا، حيث تغدو المسؤولية الفردية أولوية منذ ولوج الطفل عالم الحياة المدرسية

أنسنة النظام التعليمي

من الصعب جدًا مرافقة طفلٍ كثير الحركة، ودفعه إلى قبول نظامٍ تربوي يحشره في حجرةٍ تفتقد أبعادها الإنسانية والجمالية. فالأمر لا يرتبط بالفروقات الفردية بين المتمدرسين فحسب، بل بالمناهج ذاتها، وساعات التدريس، والفضاءات المخصصة لها، وهي عوامل تساهم في استنساخ نماذج لا تُحسن تمثيل هويتها، ولا تاريخها، ولا إرثها الوطني.

إن نفور المتمدرسين من دور التعليم له أسباب متعددة؛ ذاتية من جهة، مرتبطة بعجزهم عن تحقيق ما يؤهّلهم للاستمرار في سُلّم الترقي، وموضوعية من جهة أخرى، منشؤها النظام التعليمي برمّته. ولا نقصد بذلك المناهج والأطر والهيكليات فقط، بل أيضًا المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه الطفل نفسيًا، بوصفه اللبنة الأساسية لأي مشروعٍ نهضوي وإنساني.

ربما لا ندرك جيدًا تلك المخاطر الصامتة المتوارية خلف التراكمات التاريخية التي أفرزتها سياسات النظام التعليمي وتقلباته؛ فالمحصلة لا تتوقف عند شهادة التعليم العالي، وإن كانت ضرورية. غير أن افتقاد الجوانب الإبداعية والإنسانية لدى المتعلمين هو ما يشكل الانفلات الصامت حضاريًا، حيث تغدو المسؤولية الفردية أولوية منذ ولوج الطفل عالم الحياة المدرسية.

وبطبيعة الحال، لا يرى المتعلم في الحياة المدرسية سوى عالمٍ يفتقد فيه ذاته وحضوره الإنساني. إنه يرانا جميعًا -دون استثناء- أعداءً سرقنا منه أحلامه البسيطة، وحياته الهادئة، وشغفه بالمتعة.

فالطفل ليس آلة، ولا مشروعًا يُعاد تدويره ضمن مقاربات اقتصادية تستهلكه، بل هو -قبل كل شيء- إنسان، له حضوره الفريد في عوالم متباينة، ومواهب قد لا نُحسن قراءتها بعد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

المصدر: الجزيرة